Vita

Wissenschaftliche Stationen

- Juli 2024: Galenus Privatstiftung Gastprofessur am Department of Chemical Engineering, Massachusettes Institute of Technology (Prof. Dr. Robert Langer)

- seit 2023: Co-Editor-in-Chief beim European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

- seit 2013: Co-Editor beim European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

- 2013: Habilitation im Fachgebiet Pharmazeutische Technologie an der

Universität Regensburg - seit 2012: Akademische Rätin bzw. Oberrätin am Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie der Universität Regensburg

- 2008 und 2009: Postdoktorandin am Department of Chemical Engineering, Massachusettes Institute of Technology (Prof. Dr. Robert Langer)

- 2005-2012: Postdoktorandin am Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie der Universität Regensburg

- 2002 – 2005: Promotion am Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie der Universität Regensburg (Prof. Dr. Achim Göpferich)

- 1996-2001:Pharmaziestudium an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Forschung

The Breunig group develops innovative drug delivery systems for small drug molecules and biologics such as proteins and nucleic acids. The team works on the following topics:

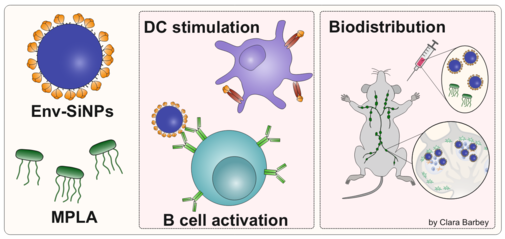

Development of a nanoparticulate HIV vaccine

Delivery of antigens to draining lymph nodes is essential for a potent HIV vaccine. Therefore, we use silica nanoparticles (SiNPs) as delivery platform for the multimeric presentation of HIV´s Envelope (Env) immunogen. We optimize the site-specific coupling reaction to achieve virus-mimetic nanoparticles that are physico-chemically characterized regarding size, zeta potential and functionality of the antigen. The multivalent antigen presentation leads to an increased avidity to B cell receptors followed by a higher B cell activation. Together with our partners from the HIVacToGC consortium we also investigate the kinetics of Env delivery to the lymph nodes in vivo.

The SiNPs are a platform technology which is also transferred to other protein-based antigens like e.g. the receptor binding domain (RBD) of SARS-CoV-2.

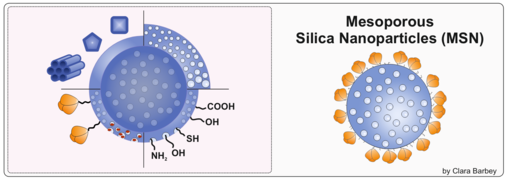

Mesoporous silica nanoparticles for the delivery of antigens and adjuvants

Mesoporous silica nanoparticles have (MSN) an extremely high specific surface area and thus the advantage over SiNPs that their degradation time can be tuned by the pore size. Together with the group of Prof. Mika Lindén were explore MSNs as delivery systems for antigens and adjuvants.

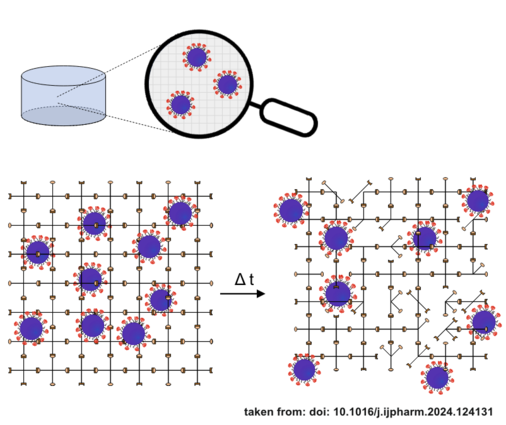

Hydrogels for sustained release of nanoparticulate antigens

Immunization usually requires several visits to a doctor to receive full immune protection. However, this conventional prime boost vaccination regimen is not as efficient regarding eliciting an immune response compared to other kinetics of vaccine application. Therefore, we create hydrogels that release nanoparticulate vaccines with various kinetics over a prolonged time.

Nanoparticulate drug delivery systems for the treatment of primary open-angle glaucoma

Primary open-angle glaucoma is a neurodegenerative disease of the optic nerve and one of the leading causes of blindness worldwide. Pathologic changes in the anterior chamber of the eye are critical in the development of primary open-angle glaucoma because aqueous humor outflow is obstructed by the trabecular meshwork and Schlemm's canal. Conventional treatment with eye drops does not bring the sweeping success due to an extremely low bioavailability after topical application. In addition, the applied active substances do not intervene at the root cause of the disease. We are developing nanoparticulate drug delivery systems that transport active substances to the site of action in the trabecular meshwork and Schlemm's canal after intracameral application. Furthermore, the applied drugs like small interfering RNA directly interfere with the pathomechanism of primary open angle glaucoma and do not only act on symptoms of the disease. This project is a cooperation with Prof. Rudolf Fuchshofer.

Figure taken from doi: 10.1002/smll.201803239

Tools to gain spatial and temporal control of drug release

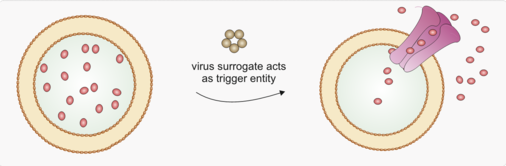

Together with our collaboration partners (Prof. Dr. Antje Bäumner, Prof. Dr. Diana Pauly, Prof. Dr. Ralf Wagner, Microcoat Biotechnology GmbH) we are developing a liposome-based assay for the quantification of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies in patient sera. Our task in the consortium is to develop a virus surrogate which acts as trigger entity to release indicator molecules from liposomes.

Publikationen

Veröffentlichungen

Diese Liste stellt eine Auswahl aller Publikationen von apl. Prof. Dr. Miriam Breunig dar (Artikel, Buchkapitel, Hochschulschriften und Patente ab 2008). Das vollständige Verzeichnis können Sie auf dem Publikationsserver der Universität abrufen.

Publikationsverzeichnis von Prof. Dr. Miriam Breunig