Zeitmanagement

Musik und Zeitmanagement im digitalen Zeitalter

Musikbezogene und interdisziplinäre Zugänge zu einer der wichtigsten menschlichen Ressourcen

Der Umgang mit der Zeit ist nicht nur eine Frage des Musikunterrichts. Er gehört zu den wichtigsten Kernkompetenzen in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Zeit zu haben oder sich Zeit zu nehmen, erweist sich mehr und mehr als Herausforderung des Alltags. Im Rahmen des Forschungsprojekts werden aus Sicht der Musikpädagogik Strategien entwickelt, die einen effektiven Umgang mit der Zeit vorschlagen. Diese praxisorientierte Sichtweise, die sich aus der Bildenden Kunst, der Musik, dem Sport, der Medizin, der Medienerziehung sowie pädagogischen Lebensbereichen nährt, wird einen interdisziplinären Einblick zulassen in die Vielschichtigkeit und den hohen erzieherischen Wert der Thematik.

► Link

Nähere Informationen über den Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik der Universität Regensburg.

Musik und Sprache

Musik und Sprache

In der anwendungsorientierten Forschungsarbeit des Lehrstuhls für Musikpädagogik und Musikdidaktik sind die unterschiedlichen Praxisfelder im Beziehungsfeld „Kind – Lehrkraft – Unterrichtsgegenstand“ von besonderem Interesse, die im Hinblick auf ihre Beziehungsqualitäten reflektiert und für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder vorbereitet werden. Im Bereich Grund- und Mittelschule arbeitet der Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik an dem Einsatz von Sprachfördermodellen im Kontext „Musik und Sprache“ (SPRING) und an diversen Weiterbildungsmöglichkeiten für Kolleginnen und Kollegen, um einen Transfer dieser Anwendungsmöglichkeiten in die Schulpraxis zu erzielen. SPRING, das ist Ausdruck eines Förderkonzepts, das mit Flüchtlingskindern erarbeitet wurde und auf unterschiedliche Bereiche der individuellen Förderung übertragen wurde. Die Stärkung der Persönlichkeit und die Anbahnung einer Identitätsfindung von Kindern, die mehrsprachig aufwachsen, stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Video-Projektvorstellung finden Sie ► hier.

Sprachmuster und variable Sprachgestaltung wurden aus historischen Modellen rezitativer Sprach- und Sprechgestaltung entwickelt und auf die musikpädagogische Praxis übertragen.

Zum Hintergrund: Die Verbindung von Musik und Sprache ist ein Phänomen, das uns im Alltag auf Schritt und Tritt begleitet. In der Lehrerausbildung aller Schularten ist sie eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Die Vorgänge, wie Musik zur Sprache und wie Sprache zur Musik wird, sind bereits im hisotrischen Kontext aufzufinden und berühren zahlreiche Sparten klassischer und populärer Musik. Über den Sprachcharakter der Musik gab es in der Geschichte der westeuropäischen Kunstmusik zu unterschiedlichen Zeiten wissenschaftliche Diskurse. Die Bandbreite reicht von barocken Formen der Musik als "Klangrede" (Matheson), den musikaliscchen Dialog bei C. Monteverdi, J.S. Bach und W.A. Mozart bis hin zum absolut musikalischen Standpunkt von Musik als "tönend bewegter Form" (Hanslick). Dies berührt ebenso die romantische Auffassung der Musik als "Sprache des Unaussprechlichen" (E.T.A. Hoffmann) und der ästhetische Streit und die Programmmusik im 19. Jahrhundert, dessen Einfluss auf musikalische Werturteile auch in ästhetischen Positionen bis auf den heutigen Tage zu finden ist. Die Beschäftigung mit westafrikanischer Musik zeigt, dass z. B. durch die Nachahmung des Sprechduktus auf der Talking Drum resp. auf "Nachrichtentrommeln" sogar Botschaften mit semantischer Eindeutigkeit übermittelt werden können.

Die Bandbreite unterrichtlicher Themen reicht von natürlichen Spracherwerbsprozessen in Grund- und Vorschule über programmmusikalische Implikationen ("Musik als Sprache der Gefühle") bis hin zur gymnasialen Schwerpunktsetzung in der Vertonung von Sprachklängen, geräuschhaften Ausdrucksmöglichkeiten und Sprachlauten, z.B. bei dem polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki (1933-2020; "Aus Sprache wird Musik"), der konkreten Untersuchung musikalisch-rhetorischer Figuren oder dem "Sprechen der Instrumente" (Harnoncourt, Drees u.a.).

Skizzenarbeit Lukaspassion (Penderecki)

Humanities Commons

Humanities Commons

Musik und Migration in historischer, psychologischer, soziologischer Perspektive. Ein Forschungsprojekt in Koopertation mit der Universität Salzburg

Um Migration in ihren musikbezogenen Begründungen, Ursprüngen, Ausprägungsformen, Umgangsweisen und Reaktionen als globalen Prozess zu erforschen, sind vielfältige interdisziplinäre Zugänge erforderlich. Das Forschungsprojekt setzt sich zum Ziel, die Lesarten der Musikwissenschaft, der

Musikethnologie, Musiksoziologie, Aufführungsstrategien und -techniken und nicht zuletzt der musikpädagogischen Vermittlungsprozesse zusammenzubringen und für die Praxis verfügbar zu machen. Migration als Phänomen des 21. Jahrhunderts wird auf diese Weise erfahrbar und erlebbar gemacht. Die musikbezogene Forschung hilft, kulturelle Unterschiede zu verstehen und das Verständnis eines globalen Begriffs von Musikkultur anzubahnen.

Vgl. dazu auch

- Grebosz, Katarzyna & Gaul, Magnus (2023).

Acculturation. In: The Routledge Handbook of Music and Migration. Theories and Methodologies. Ed. by Wolfgang Gratzer, Nils Grosch, Ulrike Präger, Susanne Scheiblhofer. Oxford: Routledge, 11-14. - Grebosz, Katarzyna & Gaul, Magnus (2023).

Musical Activities in the Acculturation Processes of Children and Adolescents with Migration Experiences. In: The Routledge Handbook of Music and Migration. Theories and Methodologies. Ed. by Wolfgang Gratzer, Nils Grosch, Ulrike Präger, Susanne Scheiblhofer. Oxford: Routledge, 424-463.

Musik digital

Videobasierte Unterrichtsforschung im Kontext Musikdidaktik und Soderpädagogik

Analyse von Unterrichtsqualtität, Gestaltung von Lehr-/Lernsettings und Messung professioneller Wissensvermittlung

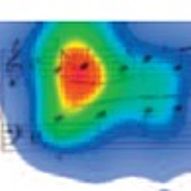

Der Blick auf den Musikunterricht in seinen unterschiedlichen Ausprägungen bietet in der Einbeziehung der Videotechnik neue Perspektiven in Forschung und Unterrichtsanalyse. Lehrerhandeln kann auf diese Art und Weise gezielter geplant und mit Hilfe audio-/videotechnischer Verfahren mit konkretem Bezug reflektiert werden. Die Chancen und Lerneffekte, die daraus erwachsen, zeigen methodische Wege und Voraussetzungen gelingender Unterrichtsstrategien, die in der Lage sind, bei Schülern Interesse zu wecken und sie in jeder Phase des Unterrichts konsequent in didaktische Lehr-/Lernprozesse einzubeziehen. Effektive Varianten in der Unterrichtsforschung bieten die Bereitstellung von Videovignetten und die Reflexion von Lerneinheiten im Rahmen der Video-Stimulated-Recall-Method.

Aktuell werden digitale Unterrichtsmaterialien für das Fach Musik entwickelt und ihre Anwendung wissenschaftlich ausgewertet.

Nähere Auskunft: Prof. Dr. Magnus Gaul und Team

Historische Forschungen zum Musikunterricht

Nachlass Prof. Dr. Hans Günther Bastian (1944-2011)

Die Nachlass-Aufarbei tung des renommierten Musikpädagogen und die Integration des Bestandes in die Teilbibliothek des Lehrstuhls für Musikpädagogik ist seit 2019 eine wichtige Aufgabe der internen Forschungsarbeit. Der Nachlass enthält Originalmanuskripte, Akten zu wichtigen musikspezifischen Themen, Gründungsakten des Arbeitskreises Musikpädagogische Forschung e.V. (AMPF) und die Hausbibliothek des renommierten Musikpädagogen, der über viele Jahre in musikpsychologischen, -soziologischen, quantitativen und qualitativen Forschungsbelangen die Geschichte des Faches Musikpädagogik mitgeprägt hat und als Autor wichtige Grundlagenliteratur bereitstellte. Das Material steht den Studierenden am Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik zu Studienzwecken zur Verfügung. In näherer Zukunft werden die Bestände weiter strukturiert, um die Auffindbarkeit bei gezielten

tung des renommierten Musikpädagogen und die Integration des Bestandes in die Teilbibliothek des Lehrstuhls für Musikpädagogik ist seit 2019 eine wichtige Aufgabe der internen Forschungsarbeit. Der Nachlass enthält Originalmanuskripte, Akten zu wichtigen musikspezifischen Themen, Gründungsakten des Arbeitskreises Musikpädagogische Forschung e.V. (AMPF) und die Hausbibliothek des renommierten Musikpädagogen, der über viele Jahre in musikpsychologischen, -soziologischen, quantitativen und qualitativen Forschungsbelangen die Geschichte des Faches Musikpädagogik mitgeprägt hat und als Autor wichtige Grundlagenliteratur bereitstellte. Das Material steht den Studierenden am Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik zu Studienzwecken zur Verfügung. In näherer Zukunft werden die Bestände weiter strukturiert, um die Auffindbarkeit bei gezielten

Fragestellungen zu erleichtern.

Bem erkenswert ist, dass Hans Günther Bastian in einer umfassenden Themenaufarbeitung die gesellschaftspolitische Situation des Faches Musikpädagogik entscheidend mitbestimmt und dabei richtungweisende Diskussionen angestoßen hat, z. B. in Musik und Orchester, Jugend musiziert, Musik und Gesundheit sowie Musik und Medizin. Darüber hinaus war Professor Bastian im Jahre 1992 Gründungsrektor des „Instituts für Begabungsforschung und Begabtenförderung" (IBFF). Das Institut ist eine Forschungseinrichtung der Universität Paderborn in Kooperation mit der Hochschule für Musik Detmold. 2003 erfolgte eine Umbenennung in „Institut für Begabungsforschung in der Musik" (IBFM). Vgl. https://kw.uni-paderborn.de/ibfm. Bemerkenswert ist Bastians Langzeitstudie zu musikalisch Hochbegabten, die aus den frühen Jugend musiziert-Studien hervorging.

erkenswert ist, dass Hans Günther Bastian in einer umfassenden Themenaufarbeitung die gesellschaftspolitische Situation des Faches Musikpädagogik entscheidend mitbestimmt und dabei richtungweisende Diskussionen angestoßen hat, z. B. in Musik und Orchester, Jugend musiziert, Musik und Gesundheit sowie Musik und Medizin. Darüber hinaus war Professor Bastian im Jahre 1992 Gründungsrektor des „Instituts für Begabungsforschung und Begabtenförderung" (IBFF). Das Institut ist eine Forschungseinrichtung der Universität Paderborn in Kooperation mit der Hochschule für Musik Detmold. 2003 erfolgte eine Umbenennung in „Institut für Begabungsforschung in der Musik" (IBFM). Vgl. https://kw.uni-paderborn.de/ibfm. Bemerkenswert ist Bastians Langzeitstudie zu musikalisch Hochbegabten, die aus den frühen Jugend musiziert-Studien hervorging.

Unterrichtsforschung zum bayerischen Modell eines

"Erweiterten Musikunterrichts" -

Aufarbeitung des Nachlasses Hermann Handerer

Hermann Handerer (1914-1994) gehört neben Carl Orff (1895-1982) zu den Urvätern bayerischer Musikkultur. Als erster Professor für Musikerziehung in Regensburg war er Vorkämpfer für einen „erweiterten Musikunterricht“, erzielte er in Bayern wichtige Erfolge und war gleichzeitig der Initiator einer Ausweitung von Musikunterricht an allgemein bildenden Schulen in ganz Deutschland. In seinen Initiativen zur Lehrplan- und Curriculumsentwicklung stützt sich Handerer auf erste empirische Studien zu den Erfolgen eines erweiterten Stundenkontingents im Fach Musik. Das musikhistorische Forschungsprojekt wertet den Nachlass des Musikpädagogen aus, die Korrespondenzen mit zeitgenössischen Musikförderern und dem Staatsministerium sowie nicht zuletzt die erfolgreiche Kooperation mit der Universität Mozarteum Salzburg, die auf seine Initiativen zurückgeht.

Hermann Handerer (1914-1994) gehört neben Carl Orff (1895-1982) zu den Urvätern bayerischer Musikkultur. Als erster Professor für Musikerziehung in Regensburg war er Vorkämpfer für einen „erweiterten Musikunterricht“, erzielte er in Bayern wichtige Erfolge und war gleichzeitig der Initiator einer Ausweitung von Musikunterricht an allgemein bildenden Schulen in ganz Deutschland. In seinen Initiativen zur Lehrplan- und Curriculumsentwicklung stützt sich Handerer auf erste empirische Studien zu den Erfolgen eines erweiterten Stundenkontingents im Fach Musik. Das musikhistorische Forschungsprojekt wertet den Nachlass des Musikpädagogen aus, die Korrespondenzen mit zeitgenössischen Musikförderern und dem Staatsministerium sowie nicht zuletzt die erfolgreiche Kooperation mit der Universität Mozarteum Salzburg, die auf seine Initiativen zurückgeht.

Die Aufarbeitung der historischen Dokumente versteht sich nicht ausschließlich als "Darstellung von Gewesenem". Gerade hier zeigen sich bemerkenswerte Wurzeln in der perspektivischen Ausrichtung der Lehrerbildung im Fach Musik an der Universität Regensburg. Darübe hinaus stellen sich Fragen, die heute und in Zukunft für die Musik und ihre Vermittlung von Bedeutung sind, da sie bereits damals die Voraussetzungen für aktuelle Formen des Klassenmusizierens und der musikdidaktischen Auseinandersetzung kulturellen Phänomenen angebahnt haben, die ihre Gültigkeit bis auf den heutigen Tage behielten.

Kooperation: Orff-Zentrum München